研究简介

全球城市化进程不断加快,据联合国预测, 2050年全球城市人口将达到总人口的66%。我国常住人口城镇化率也从1978年的17.92%快速增加到2021年的64.72%。城市化在提升人们生活质量的同时,也带来了一系列生态环境问题。由于缺乏长时间序列的定点观测数据,对于发展中国家而言,在宏观尺度下研究城市化对生物多样性的影响是一项极具挑战的工作。厦门大学吕永龙教授团队与国内外科学家合作,在城市化对鸟类多样性空间分布和物种相似性影响方面取得重要进展。相关成果以“Urbanization affects spatial variation and species similarity of bird diversity distribution”为题于2022年12月9日发表在国际著名期刊Science Advances上(2022,8(49):ade3061)。

主要结果

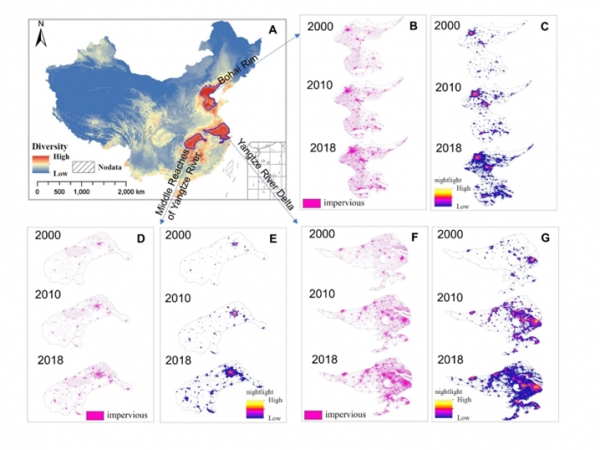

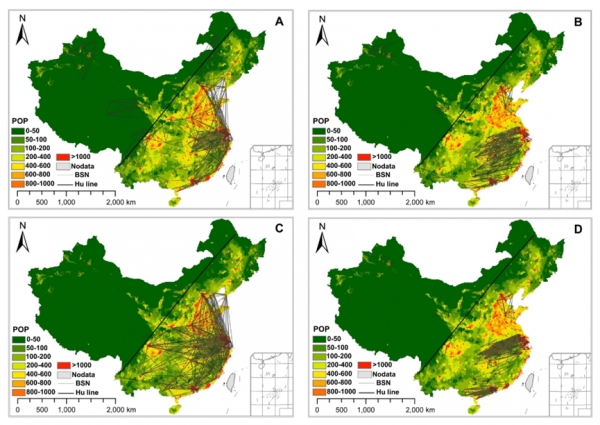

文章选择鸟类作为生物多样性的指示类群,利用物种分布模型和多源观测数据分别获取鸟类的潜在分布区和实际分布区,并整合不透水面、夜间灯光和土地覆被数据,对城市化影响下鸟类多样性的空间分布和物种相似性的变化进行定量分析,为2020后城市生物多样性的保护和政策设计提供了新的视角和多元的切入点。研究发现受威胁鸟类分布的热点区域与城市化的热点区域高度重合(图1),城市化对广布种和狭域种产生相反的影响,相对而言狭域种受到的不利影响更大。这种不对称影响和同质化的城市环境使得区域间鸟类物种组成的相似性更高(图2)。

图1 2000-2018年受威胁鸟类分布热点区域内不透水面和夜间灯光变化

图2 基于观测数据和物种分布模型的鸟类相似性网络

研究结果表明,城市绿色基础设施可以提高局部生物多样性,但仅依靠同质化的绿色基础设施在全局角度可能存在保护空缺,未来在城市生物多样性保护政策制定时应更加关注本土物种的多样性。文章同时指出,尽管城市化会对生物多样性带来不利影响,但积极的保护策略仍然可以有效缓解这一不利影响。文章以案例形式重点介绍了近年来我国盘锦和盐城两座海岸带城市在生物多样性保护方面取得的巨大成就,认为近年来的海岸带生态修复措施极大地增加了滨海湿地的鸟类多样性。

结论

城市生物多样性对于维持城市生态系统健康和提高人类福祉至关重要,有关城市化对生物多样性的影响是一个前沿性研究问题,也是当前研究的薄弱环节。文章基于多源数据,系统分析了城市化对鸟类多样性空间分布和物种相似性影响。国际评审专家认为该项研究填补了“南方”地区城市化对生物多样性影响的认知空白,可以为制定2020后城市生物多样性保护政策以及缓解城市化对生物多样性的不利影响提供新的认识。

论文链接:

Bin Sun, Yonglong Lu*, Yifu Yang, Mingzhao Yu, Jingjing Yuan1, Ran Yu, James M. Bullock, Nils Chr. Stenseth, Xia Li, Zhiwei Cao, Haojie Lei, Jialong Li. Urbanization affects spatial variation and species similarity of bird diversity distribution. Science Advances, 2022, 8(49), DOI: 10.1126/sciadv.ade3061

第一作者简介:孙斌,中国科学院大学中丹学院/中科院生态环境研究中心博士生,研究方向为城市生态学和可持续生态学。

通讯作者简介:吕永龙,发展中国家科学院院士,欧洲科学院外籍院士,俄罗斯科学院外籍院士,国际科学理事会会士,厦门大学讲席教授,博士生导师。吕永龙长期从事区域生态风险与环境管理、持久性有毒污染物的生态效应与调控对策、系统生态与可持续发展等方面的研究工作。主持国家重点研发项目、国家自然科学基金重点项目、国际合作项目、中国科学院国际伙伴计划项目等40余项国家各类科技计划和国际合作项目。获国家科技进步二等奖、中科院科技促进发展奖、SCOPE杰出成就奖等奖项,在国内外核心刊物上发表论文360多篇,其中Science、Nature、Science Advances、PNAS、Nature Communications等SCI收录250多篇,出版中英文专著17部,生态学领域高被引学者。

文章转载自微信公众号环境与地理交叉论坛

石墨烯自2004年被发现及2010年被授予诺贝尔奖以来,获得了持续的关注与广泛的研究。完美的石墨烯具有极高的载流子迁移率和广泛的应用前景。围绕着高质量石墨烯单晶的制备,化学气相沉积法被广泛采用。然而,所制备的大面积石墨烯中普遍存在多层石墨烯孤岛,如何制备大面积纯单层高质量单晶石墨烯,一直是领域内关注的难点与热点。

在国家自然科学基金委、科技部和中国科学院的支持下,刘云圻院士团队相关科研人员长期围绕石墨烯等二维材料的可控制备及性能开展研究,并取得了系列成果(ACS Nano 2018, 12, 1778–1784; Adv. Mater. 2019, 31, 1805582; ACS Nano 2020, 14, 9320–9346)。

近期,该课题组开发了一种“循环电化学抛光结合高温退火”的方法,成功制备了大尺寸(4 × 32 cm2)单晶Cu(111) 基底,并对过程中晶粒长大与晶界演变相关机制进行了研究。在此基础上,采用两步碳源浓度供给的“自下而上选择性刻蚀”策略成功制备了大面积单层单晶石墨烯(17 cm2),所得实验结果与密度泛函理论(DFT)计算和相场模型模拟的选择性刻蚀过程吻合较好。此外,与丹麦科学技术大学Peter Bøggild课题组合作,采用太赫兹时域光谱(THz-TDS)技术对石墨烯的电学性质及其均匀性进行表征,结果表明所得样品载流子迁移率较高且电学均匀性好,薄膜平均电导率为2.8 mS,大面积平均载流子迁移率为6903 cm2 V-1 s-1。相关研究成果近期发表在Advanced Materials上(Adv. Mater. 2021, 2108608. DOI: 10.1002/adma.202108608),该论文第一作者为中丹学院纳米项目19级博士生姚文乾,共同第一作者为中丹学院15级硕士毕业生张家宁,通讯作者为武斌研究员、董际臣研究员和刘云圻院士。

图 :(a)循环抛光退火示意图 (b)选择刻蚀样品拉曼面扫图

(c)转移到基底上的大面积纯单层石墨烯 (d)太赫兹时域光谱测试结果

文/姚文乾 图/姚文乾

本文转载自国家自然科学基金委员会微信公众号

《中国科学基金》主要介绍国家自然科学基金重要资助政策、项目研究进展、优秀成果以及科学基金管理经验,为科学家、科研机构及决策部门提供指导与参考。本刊是国家自然科学基金委员会联系广大科学基金项目申请者、承担者、管理者和依托单位的桥梁与纽带。

专题:黄河流域生态保护与可持续发展

【编者按】2020年12月8-10日,国家自然科学基金委员会(以下简称“自然科学基金委”)地球科学部会同管理科学部、政策局组织召开了主题为“黄河流域生态保护与可持续发展”的双清论坛。论坛主席由傅伯杰院士、杨大文教授和杨开忠研究员共同担任。会议围绕习近平总书记提出的黄河流域生态保护和高质量发展战略及其背后的重大科学问题展开讨论。自然科学基金委副主任侯增谦院士指出,国家自然科学基金委顺应国家战略需求,及时提出设立重大项目,鼓励科学家围绕国家重大需求,针对黄河流域重大科学问题开展战略性、规律性、前瞻性和实效性的研究,为国家和人民解决实际发展中面临的问题,做“顶天、立地”的科学研究。

为更好地传播此次双清论坛的研讨成果,《中国科学基金》编辑部会同地球科学部就本次高端学术论坛组约了“黄河流域生态保护与可持续发展”专题,特邀傅伯杰院士、兰恒星教授、王艳芬教授、程昌秀教授、金凤君研究员、杨大文教授等专家,分别撰写了专题文章,以飨读者。本次推送《中国科学基金》2021年第4期“黄河流域生态保护与可持续发展”专题系列文章之三:“黄河流域生态系统变化及其生态水文效应”——王艳芬教授。

黄河流域生态系统变化及其生态水文效应

王艳芬1* 陈怡平2 王厚杰3 吕一河4 郝彦宾1

崔骁勇1 王玉哲1 胡容海1 薛凯1 傅伯杰4

王艳芬,中国科学院大学教授,兼任中国生态学学会副理事长、 自然资源学会副理事长、国际山地中和发展中心独立理事。主要从事土壤生态学、草地生态学等研究,聚焦土壤碳氮周转关键生物化学过程、植物和微生物共同作用下的土壤碳氮耦合等领域,深化了我国草地生态系统可持续管理理论。在 National Science Review、Global Change Biology、Journal of Ecology 等知名期刊发表学术论文200余篇,共著专著2部。

文章全文请详见附件。

当下,全球温室气体排放增加,全球变暖日益加剧,但是气候变化对人类社会的风险并未得到充分认知与重视,传统的经济学研究与政策分析过于关注经济增长,而将气候与环境因素嵌入经济学研究与要素分配是当下经济学研究亟需做出的改变。耶鲁大学William Nordhaus教授因为在气候综合评估建模、经济系统与生态系统的耦合等方面的奠基性工作,获得2018年诺贝尔经济学奖。

从博士阶段开始,段宏波教授就开始关注气候变化与气候综合评估建模,彼时学界和决策层对气候与环境变化的重视程度远远不及当下。经过十几年的潜心研究,段宏波教授构建了国际知名的气候变化综合评估模型E3METL/CE3METL,提出了能源-经济-环境(3E)系统建模方法体系E3IA,也是能源经济低碳政策丛书《能源系统集成建模:政策驱动下的低碳转型》一书的领衔作者,其参与撰写的《中国能源安全研究:基于管理科学的视角》一书被列入当代中国管理科学优秀研究成果丛书系列。

2021年3月24日,段宏波副教授和汪寿阳研究员等合作的研究论文“Assessing China’s efforts to pursue the 1.5°C warming limit”被国际顶级期刊Science以长文形式(Research Article)接受发表。这篇论文的作者还包括清华大学周胜研究员(通讯作者)、发改委能源研究所姜克隽、德国波茨坦气候变化研究中心(PIK)的Christoph Betram和Elmar Kriegler、荷兰环境评估署(PBL)的Mathijs Harmsen和Detlef P. van Vuuren、日本京都大学的Shinichiro Fujimori、意大利米兰大学的Massimo Tavoni、国科大研究生明希、欧盟联合研究中心(JRC)的Kimon Keramidas、马里兰大学和美国西北太平洋国家实验室的Golul Iyer和James Edmonds。

Science是国际公认的顶级期刊,影响因子超过41,其经济学版只刊发极少的研究长文,该论文为在Science期刊上发表的中国大陆第一篇经济学长文。

该论文通过集成国内外著名的综合评估模型,建立起多模型比较框架,并首次研究了巴黎协定温控目标下中国的长期低碳转型路径问题。在国家总体和关键部门两个尺度上,论文给出了未来碳和非碳可能的近零排放路径,分析了不同排放因素的潜在减排贡献,描绘了零碳或低碳情境下能源系统的结构演化,进行了经济完全脱碳的成本预估,并讨论了1.5°C温控目标与碳中和目标的潜在一致性。通过多模型比较,论文得到了诸多跨模型一致的重要发现,也识别出了产生结果不确定性主要来源,这对提高我国减排战略及政策制定的可靠性,同时推动综合评估建模理论的发展都有显著意义。

此外,段宏波副教授在Nature,iScience (Cell子刊),Energy Journal,Ecological Economics,Energy Economics,经济研究,管理世界等综合顶级期刊和中英文经济学顶级期刊上有发表,获得了Environmental research letter 2020年最佳论文奖。除了出色的发表成果,段老师还是PNAs(美国科学院院刊)、国际顶级期刊Nature及其子刊的审稿专家。

段宏波副教授目前是中丹学院的研究生导师,凭借优质的生源和高质量的培养要求,段老师为中丹学院培养了数位优秀的研究生,目前中丹学院有两名研究生正在接受段老师的指导与培养。

文/陈德阳

本文转载自微信公众号:中国科学院自动化研究所

2021年10月17日,国际脑电图与临床神经科学学会(ECNS)举行颁奖仪式,中国科学院自动化研究所蒋田仔研究员因其在神经影像及其临床应用领域做出的杰出贡献,荣获国际脑电图与临床神经科学学会的最高荣誉——Turan Itil Career Contribution Award。

该奖项是国际脑电图与临床神经科学学会的最高奖,用于表彰在电生理和神经影像领域做出卓越贡献,并对基础研究和临床应用产生重大影响的资深科学家,每年在全球范围内评选一名学者。蒋田仔研究员的当选显示了他在神经影像及其临床应用研究方向的深厚学术底蕴和国际同行的高度认可。

蒋田仔,研究员,中国科学院自化研究所脑网络组研究中心主任,脑网络组北京市重点实验室主任。欧洲科学院外籍院士(MAE),IEEE Fellow, IAPR Fellow,AIMBE Fellow,国家杰出青年基金获得者,长江学者特聘教授,973项目首席科学家。现任Neural Networks, IEEE Transactions on Cognitive and Developmental Systems等多种国际刊物编委,北京脑网络组与类脑智能学会理事长,中国神经科学学会常务理事和意识与意识障碍分会会长,2021国际神经网络大会(IJCNN2021)主席,曾任国际“医学影像计算与计算机辅助干预学会”理事及第13届年会(MICCAI 2010) 大会主席。主要从事领域包括多模态跨尺度脑网络组图谱研究、基于脑网络图谱的脑机融合和脑疾病早期预测和精准治疗。获国际神经网络学会终身贡献奖 (Hermann von Helmholtz Award,2020),吴文俊人工智能杰出贡献奖(2020),北京市自然科学奖一等奖(2021),国家自然科学奖二等奖(2004)等。